10年に1度の外壁全面打診は義務?罰則や「足場を組まずに対応する選択肢」とは

「そろそろ10年だから、どんな調査が必要なのか知っておきたい」

「行政から“改善指示書(再調査命令)”が届いて焦っている」

やらなければいけないのは分かるけれど、

「全面足場を組む打診調査だけは避けたい」「もっと安く済む方法はないのか」

――そう感じていませんか?

実は、「全面打診=足場」とは限りません。

建築基準法上は 赤外線調査(ドローン含む)やロープアクセス打診調査 も

“全面的な打診等”として正式に認められています。

本記事では、以下の内容を現場目線で解説致します。

- 罰則や責任の所在(怠った場合の建築基準法101条/民法717条)

- 状況による調査方法の選択肢

- 調査と劣化数量算定を“一度に済ませる”実務的な進め方”

「うちの建物はどのパターンか?」を判断できる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。

10年に1度の全面打診等は義務?本当に必要か?

全面打診は建築基準法12条による“義務”

「10年経過したら全面打診しなければいけない」と言われますが、これは建築基準法第12条に基づく“法的義務”として定められています。

第十二条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

対象となるのは各自治体が定める「特定建築物(マンション・ビル・病院・学校など)」と呼ばれる建物であり、以下のいずれかの条件に該当する場合、外壁全面の打診等(赤外線含む)による調査結果を提出しなければなりません。

- 竣工または前回の改修工事から10年が経過したタイミングで迎える「最初の定期報告」

- 3年ごとの定期報告(=手の届く範囲の打診・目視点検)の結果、全面打診による確認・是正が必要と判断された場合

外壁調査は剥落事故の予防のために必要

そもそも外壁の全面調査が必要な理由は外壁の剥落事故を防止するためです。

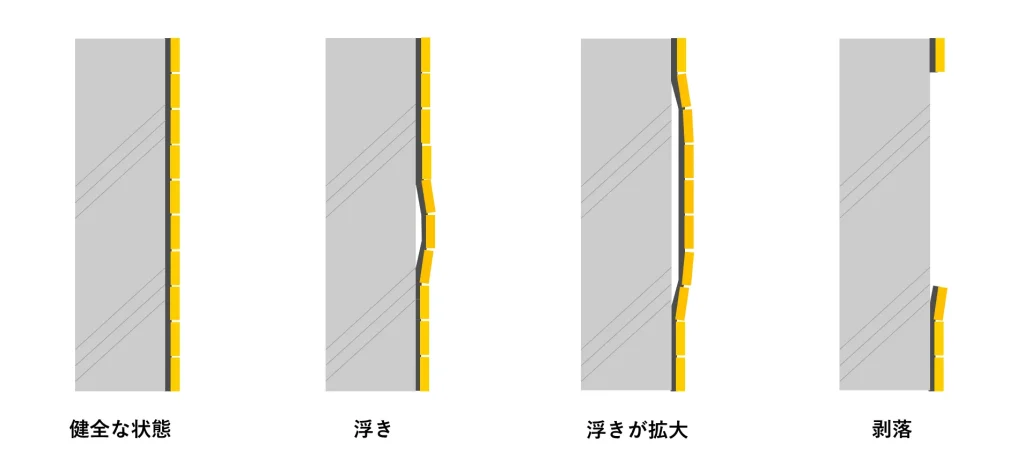

外壁がタイル仕上げの場合、湿式工法の場合はコンクリート躯体→モルタル(下地・張付け)→タイルの構成という3~4層構造になっていますが、経年劣化によって層と層の間に“空隙(=浮き)”が発生します。

最初はタイル1枚分の小さな浮きでも、進行すると最終的にはタイルやモルタル片が剥落します。

外壁の「浮き」は、剥がれ落ちる直前の“ふくれ”のような状態になるまで、表面からではほとんど分かりません。

目視や双眼鏡で眺めただけでは判断できないため、実際に剥落してから初めて気づくケースが多いのが現実です。

そのため建築基準法では、

- 3年毎の定期報告で「手の届く範囲だけ」打診して劣化の進行を確認し、

- 浮きが広範囲に見られる場合は「全面的な打診等(=足場や赤外線による調査)」を行う

という二段階の確認方式が採用されています。

過去には、実際に重大な死亡事故も発生しており、1989年11月21日、北九州の10階建ての屋上広告塔のタイル貼りの外壁が剥がれ、約31m下に落下、下を通りかかった通行に当たり3人のうち2人が死亡、1名が重傷となりました。

このような事故を機に「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」が策定され、平成20年4月1日以降に10年に1度の外壁の全面打診調査を行うことが義務付けられました。

対象となる建物・外壁範囲(やらなくていい壁面)

10年ごとの外壁全面打診が必要となるのは、「落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分」が対象となります。

(3) 診断の対象外壁

タイル外壁等の剥落により危害の及ぶと考えられる範囲内に、道路、通路、公共の広場等不特定または多数の人の利用する部分を有する外壁について、本指針に定める診断を実施するものとする。

なお、これ以外の外壁についても、本指針に基く診断を実施することが望ましい。

外壁タイル等落下物対策の推進について

なお、強固な庇下や植え込みがある場合は、一部全面調査除外となる箇所もあります。

「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」によると、壁面の高さ2分の1の水平面内に、私道、行内通路、広場を有する箇所が調査対象として定められています。

但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植込み等により、影響角が完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする。

外壁タイル等落下物対策の推進について

全面打診を怠った場合の罰則と責任

建築基準法101条「100万円以下の罰金」

建築基準法第101条により、特定建築物の調査・報告を怠った場合や虚偽の報告をした者は「100万円以下の罰金に処する」と定められています。

第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第五条の六第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者

二 第十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第五項(第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

建築基準法

民法717条による賠償責任(剥落事故時)

外壁の劣化や剥落による事故が発生した場合、民法第717条に基づき占有者、所有者等が損害賠償責任を負う可能性があります。

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

例えば 外壁タイルが剥がれて歩行者・隣接建物に被害を与えた場合、数百万円〜数億円規模の賠償責任が発生する可能性もあります。

近年も、全国各地で外壁の剥落事故は発生しており、ニュースになるたびに「定期報告を怠っていた」「全面打診を実施していなかった」といった管理体制が問題視されています。

とはいえ「全面打診=足場」ではありません(代替手法の選択肢)

「全面打診」と聞くと、多くの方が “全面に足場を組んで、1枚ずつタイルを打診する” という大掛かりな作業を想像されます。

しかし実際には、建築基準法上の“全面的な打診等”には、足場以外の手法も認められています。

赤外線調査(ドローンを含む)で足場を組まずに全面調査を完了

赤外線カメラを用いた外壁調査では、劣化部の温度の変化を利用し、壁面全体の「異常箇所(=浮き・剥離の疑い)」を非接触で検出できます。

- 広い面積を低コストに調査できる

- 足場不要で2~3日程度で現地調査が完了する

- 仮設工事による騒音や侵入の心配がない

そのため、

「改修の予定はまだ先だが、落下リスクだけ早めに把握したい」

「まずは低コストで全面調査だけ済ませたい」

というケースでは 赤外線調査が第一選択肢になります。

ドローンによる赤外線調査は国土交通省も推進している手法であり、令和4年1月には特定建築物の全面調査に正式に認められている手法です。

10 年に一度、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等を求めている。これらの調査方法として、打診と同等以上の精度を有する無人航空機による赤外線調査を明確化したものである。

建築基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(技術的助言)

改修に向けて劣化数量が必要な場合はロープ打診という選択肢もあり

外壁改修(大規模修繕)を視野に入れている場合、

全面調査のタイミングで「どれくらい劣化が進んでいるのか=劣化数量」も把握しておきたいところです。

赤外線調査は外壁表面の温度差を利用して異常を検出するため、

「危険箇所の洗い出し」「劣化の分布傾向を掴む」には非常に有効ですが、気象条件・仕上げ材との相性・細かな検知できない浮き(温度上昇を伴わない浮き)があるため精度面でブレがあります。

あくまで “低コストで実施する一次調査”としての位置づけです。

そのため、劣化数量の正確な把握が目的の場合は、ロープアクセスによる打診調査が現実的な選択肢です。

ロープアクセスによる打診調査は、赤外線調査と比べてコストがかかりますが、足場を組まずにロープで調査を行うため、全面足場よりも仮設コストを数分の一に抑えることができます。

足場を組まずにロープで調査を行うため、全面足場よりも仮設コストが数分の一に抑えられるケースが多く、

「赤外線調査で広範囲を把握 → ロープ打診で重点部のみ詳細確認」という併用方式も一般的です。

ドローン+ロープ打診でコストと品質の両立案も

赤外線調査・ロープ打診にはそれぞれ得意分野と不得意分野があります。

| 手法 | 得意な点 | 苦手な点 |

|---|---|---|

| 赤外線調査 | ✅ 足場なしで最も低コストに全面調査が可能 ✅ 剥落リスクの高い危険箇所の“見える化”ができる | ❌ 北面・陰面・温度上昇を伴わない浮き ❌ 正確な改修数量の算定には向かない |

| ロープアクセス打診調査 | ✅ 打診棒による“音”で精度の高い劣化数量が取得できる ✅ 足場より大幅に低コスト | ❌ 全面やる場合は赤外線調査より高額になる ❌ 全面調査には時間がかかる |

そこで 「どちらか一方」ではなく「組み合わせる」ことで、品質とコストの両立が可能になります。

- 南面・東面・西面 → 赤外線調査で低コストに全体把握

- 北面など赤外線が苦手な壁面 → ロープ打診で精査

- ロープ打診で「浮き率(%)」を算出 → 改修積算がスムーズに

- 赤外線で反応した箇所をロープ打診で“二重チェック”

赤外線調査のみの場合に比べて調査コストは多少増えますが、「足場を組む全面打診」よりは圧倒的に安く、かつ精度も高いというのが選ばれる理由です。

全面打診等の手法の判断基準は?

全面打診といっても、建物の状況や今後の改修計画によって「選ぶべき調査手法」は異なります。

以下のように、「改修をすぐやるのか・まだ先なのか・どこまで精度が必要か」で判断するのが実務的です。

すぐに外壁の全面改修(大規模修繕)を行う予定がある

改修工事を行う予定があれば足場を組んで「調査+補修」を一度に済ませられます。一般的な流れは以下の通りです。

本格的な足場を組む前に、まずは「どの程度傷んでいるのか=概算把握」を行います。

- 地上・階段・内部からの手の届く範囲の打診・目視調査

- ゴンドラを仮設して打診・目視調査

- ロープアクセスによる打診・目視調査

- 赤外線調査、ドローンによるひび割れ調査等

この段階では「正確な枚数カウント」ではなく、概算見積を把握するための調査。

| 契約方式 | 内容 | メリット・デメリット |

|---|---|---|

| 実数精算方式 | 仮の金額で契約し、足場後の全面打診で得た「実数」で精算 | ✅正確な数量に基づくため適正価格 ⚠️工事後の増額・減額が発生する |

| 責任数量方式 | 工事請負業者が一次調査をもとに数量を自己算定し契約 | ✅工事前に金額が決まるため管理しやすい ⚠️余裕をもった積算となるため割高になりやすい |

- 足場を掛けた上で、全面打診により「正確な劣化数量」を算出

足場は組まずに“改修時期”や“劣化数量だけ”把握したい

すぐに改修工事を行う予定が無い場合、ロープ打診やドローン赤外線調査×ロープ打診の併用も視野に入れるとよいでしょう。

とりあえず“落下リスクがないか”だけ低コストで確認したい

「改修するかどうかはまだ分からない」「劣化がどの程度進んでいるのかだけ知りたい」

そんな場合は、一次調査として低コストな赤外線調査で十分です。

まずは 足場を使わない一次調査(=低コストな概算調査) を視野に入れるとよいでしょう。

| 方法 | 把握できる内容 | 特徴・向いているケース |

|---|---|---|

| ドローン赤外線調査 | ・剥落リスクのある箇所・劣化分布の傾向 | ✅最も低コストで外壁全体を把握したい場合に最適 |

| ロープアクセスによる打診 | ・タイルの浮き枚数をより正確に把握 | ✅「劣化数量をなるべく正確に知りたい」場合に有効 |

| 手の届く範囲の打診+目視調査 | ・3年点検と同等の最低限の確認 | ✅「まず現状を確認したい」「最低限の対応だけしたい」方向け |

「いつ改修するか未定」なら → 最初は赤外線調査が合理的

→ 広範囲を一気に把握できるため、“今すぐ改修すべきかどうか”の判断が可能になります。

「予算規模をある程度知りたい」なら → 赤外線+部分的なロープ打診

→ “危険箇所の洗い出し + 劣化枚数のサンプル調査”という組み合わせが現実的です。

いきなり全面打診=足場と考えてしまうと選択肢が狭まりますが、「改修時期の判断」や「劣化数量の概算把握」だけであれば、足場を使わない方法でも全面調査の対応は可能です。

調査方法別の大まかなコスト比較

外壁の全面調査は、選ぶ調査方法によって総額が8倍以上変わることも珍しくありません。特に仮設足場を使うかどうかが費用を大きく左右します。

以下は実務で用いられる代表的な3つの調査手法と相場感です。

| 調査手法 | 仮設費(足場・ゴンドラ等) | 調査単価の目安(㎡あたり) | 向いている目的 |

|---|---|---|---|

| 足場打診調査 | 数百万円~数千万円 | 250~300円/㎡ | ✅ 調査と同時に改修工事も完了させたい場合 |

| ロープアクセス打診調査 | アンカー打設が必要な場合追加で数万円 | 250~500円/㎡ | ✅ 精度の高い”劣化数量”を把握したい場合 |

| 赤外線調査(ドローン含む) | 不要(0円) | 120~350円/㎡ | ✅ 低コストで”危険箇所の洗い出し”をしたい場合 |

足場を組みたくない方へ|赤外線で代替できるか“無料診断”しています

外壁調査の現場では、建物の形状・方位・周辺環境によって「最適な調査手法」が大きく変わります。

つまり、赤外線のみ/打診のみといった“単一手法”では対応しきれないケースが多いです。

当社(株式会社ドローンメイト)では、赤外線調査に加え、ロープ・ゴンドラ・梯子・高所作業車による打診調査にも対応できる体制を整えております。

建物条件・目的に応じて、「赤外線+一部打診」「全面打診への切り替え」など最適な調査方式(ハイブリッド診断)をご提案可能です。

例えば「赤外線では精度が出にくい北面のみロープ打診で補完」「概算見積の段階では赤外線調査のみ、改修前に全面打診へ切り替え」といった提案も可能です。

足場を組まずに外壁の全面調査をご検討の際はぜひご相談ください。